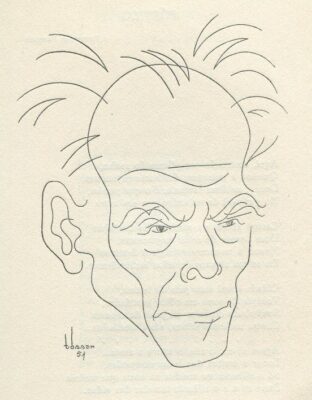

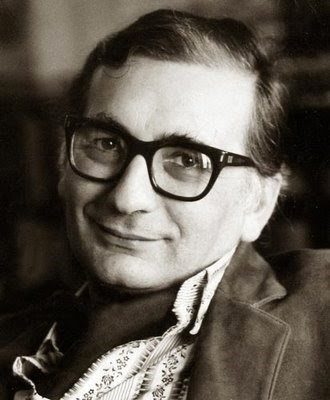

Almada Negreiros

José de Almada Negreiros (1893-1970), foi um homem do Chiado. Aí começou a expor, no Grémio Literário. Aí fez conferências polémicas, como o “Ultimatum Futurista às Gerações Portuguesas do Século XX” (em 1917, no Teatro República, hoje São Luiz).

Nascido em 7 de abril de 1893, na Roça da Saudade, na ilha S. Tomé, marcou decisivamente o panorama artístico. É uma das figuras mais ricas e complexas do tempo português em que viveu. A sua obra é multifacetada e heterogénea. Terá sido, porventura, dos criadores portugueses de sempre, um dos que melhor entendeu o diálogo entre a história e o tempo, entre o ontem e a modernidade. Desde a literatura até às artes plásticas, encontramos nele uma atenção desperta para a compreensão do que herdamos e do que legamos, de quem somos e de que devemos recusar a acomodação. Era o “chegar a cada instante pela primeira vez”, querer ser o primitivo das novíssimas gerações, abrir horizontes novos.

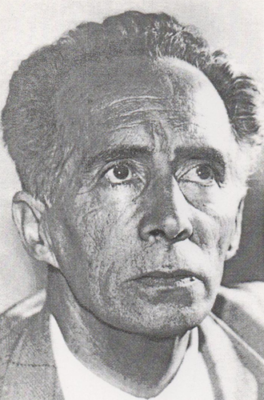

Fernando Pessoa notou-o ao tempo do Salão dos Humoristas, daí veio a amizade, o raro tratamento por tu e o convite para o primeiro número d’«Orpheu». «Não recordo ter estado alguma vez com Fernando Pessoa e mais outros. Ou lembro vagamente. Lembro-me apenas de ter estado com ele e mais ninguém connosco. (…) Devo a Fernando Pessoa (repito: pela primeira vez na minha vida) a alegria de ver noutrem a oposição e não o costumado contrário nosso alheio». «Orpheu era uma consequência fatal de determinados portugueses desligando-se dos outros portugueses, porém ligados entre si pela mesma fé na elite de Portugal». Mas Almada recusava a lógica de caixinha: portugueses, sem ser nacionalistas, nem regionalistas, nem indigenistas. «Queríamos apenas o mais difícil dos títulos dos portugueses: sermos portugueses simplesmente». E assim «Orpheu» apresentava um caminho heroico, como primeiro grito moderno que se deu em Portugal: cultura individual, portuguesa e europeia. «É puramente espiritual o universal e cada uma das pessoas humanas» – como se atesta em «SW – Sudoeste» (1935).

Entre 1934 e 1938, desenha e concebe os belos vitrais para a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, graças ao apoio do Cardeal Cerejeira, que se impôs às fortes resistências conservadoras. Seguem-se as decorações das duas gares marítimas de Lisboa, de uma força e de uma beleza ímpares: em Alcântara, o lirismo e o humor da Nau Catrineta e, na Rocha do Conde de Óbidos, a vivacidade de Lisboa popular, na zona ribeirinha, dos saltimbancos aos batéis: «pinturas da nossa solidão», que José-Augusto França considera ser «a obra-prima da pintura portuguesa da primeira metade século, como também foi declarada no formalismo da sua memória cubista».

Literariamente, é surpreendente como «Nome de Guerra», escrito em 1925, e só publicado em 1938, romance maior do nosso modernismo, continue a passar despercebido (para muitos distraídos), apesar de ser uma obra fundamental. E lá está dito: «se não sabe ver ao longe, tanto lhe faz como não exista o longe, por isso tapa-o».

Foi ele solitariamente que terçou armas acreditando num Portugal outro, capaz da ironia e dos olhos bem abertos. E. L. insiste na força crítica e teatral dos mitos e dos sonhos. Não podemos esquecer o diálogo dos bonecos de «Antes de Começar». Aí está a fantástica capacidade de Almada querer recomeçar sempre, como o Antunes de «Nome de Guerra»: «Só não entende o coração quem não sabe escutá-lo… Ele está sempre a contar aquela história por que se espera… aquela hora que existe p’ra além da sabedoria… e que tem a forma simplicíssima dum coração natural! »… Por isso, a última obra de Almada, na Fundação Gulbenkian, intitula-se “Começar”…

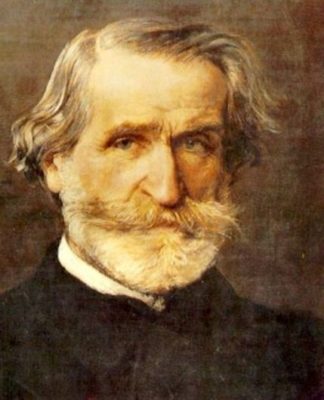

Guilherme d’Oliveira Martins